شبكة النبأ: لا يختلف اثنان على ان نبينا الأكرم محمد، صلى الله عليه وآله، جسّد الآية الكبرى والاعظم في الأخلاق الرفيعة، وقد جاء التصريح من السماء في القرآن الكريم “وإنك لعلى خلق عظيم”. ثم هنالك دعوات للتحلّي بهذه الأخلاق للحفاظ على المنجز الحضاري الذي قدمه لنا النبي الأكرم، صلى الله عليه وآله. فما لدينا من تآخي وتعاون وتكافل وتسامح وغيرها من الخصال والفضائل، إنما هي نفحات من ذلك المنهج المتكامل، تبقى المسألة الوحيدة عندنا في القابلية على استيعاب واستقبال هذه النفحات، فكلما كان الاسيتعاب أكبر، كانت الاستفادة واضحة وجلية في حياتنا.

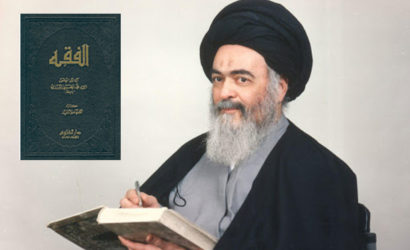

وهذا ما سعى اليه سماحة الإمام الراحل السيد محمد الحسيني الشيرازي – قدس سره- في حياته، وبكل بساطة وعفوية. وبما أنه كان يحمل مشروعاً حضارياً متكاملاً للتغيير والبناء في المجتمع والدولة، فقد فتح قلبه وعقله بلا حدود، لسيرة الرسول الأكرم، صلى الله عليه وآله. وتابع بدقّة متناهية، كل صغيرة وكبيرة في هذه السيرة، ليعرّفنا والعالم، على السر في نجاحه في نشر الإسلام خلال فترة وجيزة جداً قياساً بالمعايير الحضارية، داخل وخارج الجزيرة العربية.

كيف بدأ..؟

هل عكف على التأليف والتنظير في الأخلاق النبوية؟، فهذا ما تعج به مكتبة السيرة النبوية. أم جلس وتكلم لجلسائه وفي دروسه ومحاضراته؟، سماحة الإمام الراحل – قدس سره- بذل ما بوسعه لأن يجسّد هذه الأخلاق في حياته الخاصة والعامة، ولهذا جاءت عفوية، طبيعية، حتى أنها في بعض الاحيان كانت سبباً في إغاظة منافسيه، أكثر من الاسباب المتعلقة بالفكر والرؤية والعمل، لأن التعامل وفق الأخلاق النبوية مع الصغيرة والكبيرة، كان يفضح الفاصلة البعيدة والشاسعة بينهم وبين النبي الأعظم، صلى الله عليه وآله، وكان منهم المدّعي أنه يمثل “تياراً إسلامياً” أو “حزباً اسلامياً”، أو “شخصية اسلامية”.

بدأ – قدس سره- مع أبسط الأمور في حياتنا، وهي “إفشاء السلام” للجميع والبشاشة المشرقة التي لا يحجبها شيء، وحسن التعامل مع افراد المجتمع، من رجل وإمرأة طفل صغير، وتحطيم كل الحواجز النفسية بينه وبين المجتمع. ومن جميل وبديع ما نقله لنا سماحة الإمام الرحل من تلك الأخلاق الحميدة، دعوته لاختيار الحسن من الأسماء للاطفال. وذات مرة زاره وفد من العوائل المهجرة حديثاً الى ايران في بداية الثمانينات، وكان في البين، صبي صغير، جذب انتباه الامام الراحل، فسأله عن اسمه فقال: “قيصر”.. فجاءت المبادرة العفوية السريعة منه، بأن اسمك “حيدر” وليس “قيصر”..!

هذه الالتفاتة الذكية من سماحته – قدس سره- تبين دقة التشخيص لديه في أهمية الجانب النفسي في عملية التغيير الاجتماعي التي جاءت في السيرة النبوية، فقد غيّر النبي الأكرم، اسماء عديد اصحابه، مثل سلمان وأبو ذر وغيرهم، فهؤلاء ساهموا في البناء الحضاري للإسلام، بعد أن تخلّوا عن كل شيء من الماضي الجاهلي ومحوه غن أذهانهم، حتى انتمائهم العرقي والقومي، فعندما يكون سلمان “محمدياً” وليس “برزويه الفارسي” يكون الإسلام عنده كل شيء، وايضاً أبو ذر، الذي كان اسمه “جندب” في الجاهلية، وللعلم؛ فان هذا الاسم يعني في اللغة العربية – حسب لسان العرب- أحد انواع الجراد!.

وأجدني ملزماً بالإشارة الى صفات اخرى في حياته – قدس سره- تشكل القاعدة الذهبية في العلاقة بين القائد والمجتمع، وبين مرجع الدين والجماهير، وهي السؤال عن أحوال الناس من حوله، من علماء دين وطلبة وكسبة وغيرهم، ففي الظروف الطبيعية في كربلاء المقدسة، حيث علاقاته الاجتماعية كانت متميزة وقوية، كان يسأل عن أحوال الكسبة وعلماء الدين وغيرهم، وكان يقوم بجولات تفقدية على الاسواق والاماكن العامة لمزيد من تحكيم العلاقة بين الجماهير والمرجعية الدينية، وهذا ما اقتطفه من السيرة النبوية، حيث كان النبي الأكرم، صلى الله عليه وآله، دائم الحركة والتنقل في نواحي المدينة، يزور القبائل ويجتمع بالناس ويرشدهم، ويصلي في مساجدهم، ويعود مرضاهم، ويسير في جنائزهم.

هذا الحضور لم يكن فقط لتسجيل موقف أمام الناس، إنما له امتدادات حضارية في المجتمع والدولة، بدليل وجود من كان يمثل النبي الأكرم في هكذا مهام اجتماعية، كما حصل في ارسال احد اصحابه ليكون في مسجد “قبا” اثناء غيابه مع جيش المسلمين في “بدر”، بل جعل للنساء إمام جماعة إمرأة من الفاضلات تسمى “أم ورقة” لتصلّي بهنّ في المسجد، وهذا تحديداً ما اقتدى به سماحة الإمام الراحل، إذ ليس كل شيء كان على يديه، إنما كانت المشاريع والاعمال العديدة من مدارس علوم دينية ومستشفيات ومكتبات ومشاريع اخرى، تقام من قبل اشخاص عديدين يشيدون تلك المشاريع التي يضع سماحته بصمته عليها لتكون بمنزلة الحجر الأساس، لأنه يجد في انتشار المؤسسات الثقافية والمشاريع الاجتماعية والخيرية في كل مكان، خير للناس وتقدمهم.

صورة أخرى من السيرة النبوية نجدها في نهج الإمام الراحل، وهي تحويل العدو الى صديق.. ولعل هذا يكون الى جانب أمور عديدة تُعد ضالة الأمة في الوقت الحاضر. فهي تختزل العفو والإحسان والتسامح واللاعنف في مواقف كثيرة سجلها النبي الأكرم، صلى الله عليه وآله، ويقتفي أثره سماحة الإمام الراحل. ومما أورده سماحته في “السبيل الى إنهاض المسلمين”، أن أعرابياً جاء الى النبي ووقف بإزائه ثم وجه اليه اتهامات وعبارات قاسية وشديدة، تنمّ عن عداء كبير، وأرفقها بتهديد النبي بالقتل في نفس المكان بسيفه..! وكان موقف النبي، أن دعا ذلك الأعرابي للجلوس، وقال له:

يا أخا سليم..! أهكذا تفعل العرب.. يتهجمون علينا في مجالسنا، يجابهوننا بالكلام الغليظ؟! يا أعرابي، والذي بعثني بالحق نبياً، إن من ضرّ بي في دار الدنيا هو غداً في النار يتلظّى..

هذا الموقف أحدث تغييراً جذرياً في ذلك الرجل، فأسلم بين يدي النبي، ثم نشر الاسلام في قبيلته، حتى بلغ عدد المسلمين فيهم – يقول سماحته في كتابه- الى 500 مسلم. كما ان الاقتداء بهذه السيرة، حوّل العديد من المنافسين والحاسدين، بل حتى الاعداء لسماحة الإمام الراحل، الى اصدقاء، بعد أن ادركوا خطأ ما كانوا عليه من مواقف وتصرفات أزائه، من نشر الاتهامات والتشكيكات، بل حتى تأليب الوضع السياسي والاجتماعي عليه ومحاولة تشويه صورته أمام أعين الناس. لكن كما أن شخصية النبي الأكرم، لم تتأثر بإلصاق تهمة الكذب والسحر وغيرها، فان سماحة الإمام الراحل ايضاً اقتداء بهذه السيرة العطرة، لم تتأثر شخصيته بتهم رخيصة من هذا النوع.

وهناك العديد من الصفات الاخلاقية التي تمثل مفردات سلوكية في الحياة اليومية، لا يلتفت اليها حأحدأحد، مثل قضاء حوائج الناس والعناية بفقراء المجتمع، بل وتسليط الضوء على من بلغ حالة الفقر بعد الغنى. وكان يردد الحديث النبوي الشريف، لدى الحديث عن مساعدة بعض المحتاجين في المجتمع: “ارحموا عزيز قوم ذل”. فكما كسب النبي ابنة حاتم الطائي، بإكرامها وإطلاق سراح من معها من قومها، وكانت النتيجة في “عدي بن حاتم الطائي” من خيرة اصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، فان الامام الشيرازي، كان يلاحظ بعض العوائل في المجتمع من ألمّت به أزمة سياسية، مثل التهجير الصدامي، أو أزمة اجتماعية مثل خسارة معينة أو غير ذلك، فيبادر الى تقوية معنوياتهم ومحاولة إعادة الثقة والاعتداد الى نفوسهم، ولا يبعد عنهم الشعور بالضعة والهزيمة النفسية والخذلان.

الى جانب هذه الصفات والحالات التي جسّدها سماحته اقتداءً بجده المصطفى، صلى الله عليه وآله، هنالك العديد، والكثير من الصفات الاخلاقية مثل التواضع والتسامح ورد الإساءة بالإحسان، والزهد والوفاء والصبر والصدق، وغيرها كثير. وارتأينا تسليط الضوء على صفات تمس واقع الناس وحياتهم.

إن شدة قرب النبي الأكرم الى الناس، بما هو عليهم من الحالات والثقافات والعادات، هو الذي أثار بالحقيقة إعجاب الامام الراحل، وجعله يحمل الصفات الاخلاقية النبوية في شغاف قلبه، لما رأى في ذلك من سر – من جملة أسرار- في عظمة خاتم الأنبياء والمرسلين. لذا نجده – قدس سره- يضع اسم النبي الأكرم، على معظم مشاريعه الخيرية، مثل “حسينية الرسول الأعظم”، و “مكتبة الرسول الأعظم” في الكويت، ومدرسة الرسول الأعظم للعلوم الدينية في قم المقدسة، ثم حملت نفس الاسم مدارس علمية عديدة في العالم الاسلامي.

وقبل الختام، لابد من الإشارة الى حقيقة اخرى؛ فالنبي الأكرم الذي نعظمه اليوم، ويكرمه العالم بأسره، رحل عن دار الدنيا، ولم يكن عنده سوى علي، عليه السلام، ونفر قليل من الاصحاب، وقد تكالب القوم الوصول الى القيادة من بعده، وتحقيق أحلامهم المريضة بالهيمنة والسلطة، وكان في حياته محاط بشريحة المنافقين والكاذبين وحتى المكذّبين، كما حذّر منهم، صلى الله عليه وآله، لذا مضى مهضوماً مظلوماً.. هكذا الحال كان مع الإمام الراحل، حيث أحيط بشريحة واسعة من المكذّبين والمعادين له بشراسة، ربما بما لم يجربه مرجع دين في تاريخنا المعاصر وحتى القديم. لذا مضى مظلوماً ايضاً، لكن نلاحظ اليوم الاحتفاء به والاعتراف بصحة أفكاره وطروحاته، بل انه كان حقاً من مراجع الدين الكبار! ولعل هكذا نهاية، هو يعلمنا إياه الرسول الأكرم وأهل بيته، صلوات الله عليهم، بأن نهتم بأعمالنا وما لدينا من قيم وتعالم وأحكام، هي بالحقيقة جواهر لا تقدر بثمن، وأن لا نفقدها من خلال التأثر بكلام المهزومين والخاسرين.

http://annabaa.org/nbanews/

شبكة النبأ المعلوماتية– الأحد 19/كانون الثاني/2014 – 17/ربيع الأول/1435